昨今、家族や周囲のケアを担う「ヤングケアラー」と呼ばれる子どもたちが増えています。彼らは、家事や家族の世話に追われる中で、こどもらしい時間を奪われていることが少なくありません。そんな彼らが「一人じゃない」と感じられるように、私たちは何ができるのでしょうか?

ヤングケアラーは複雑な問題が絡み合うため行政だけではなく、地域住民や福祉職など様々な立場の人々との連携を図る必要があります。

そこで横浜市市民協働推進センターは、協働・共創を広く伝え、ともに考えるイベント「ヨコラボ2024」の一企画として、2024年10月31日(木)に「ヤングケアラー」に焦点を当てた、「市民協働シンポジウム・ラウンドテーブル ヤングケアラーに寄り添う社会へ」を開催しました。講演には、精神障害のピアサポーターに関する活動もなさっている大阪大学の蔭山正子教授が登壇し、精神障害を抱える家族とヤングケアラーの現状とその支援の難しさを参加者に伝えました。

蔭山教授は、ヤングケアラーが直面する課題や解決に必要な支援について、実際の研究結果を交えながら、特に当事者からの発言から、ヤングケアラーの当事者が必ずしも辛く家族のケアをしているわけではないことや、「かわいそう」という社会的偏見が、助けを求めることを難しくしている現実に触れ、ヤングケアラーにどう向き合うかについて考えてみるきっかけを与えてくださいました。

パネルディスカッションでは、蔭山正子教授と一緒に活動と研究を行っている横浜創英大学の横山惠子教授がモデレーターを務め、実際のヤングケアラー支援の事例や当事者の想いを共有しました。また、NPO法人よこはま地域福祉研究センターの佐塚玲子センター長がパネリストとして登壇し、横浜市におけるヤングケアラー支援の取り組みを紹介し、課題の複雑さと支援の現場の実情を具体的に伝えました。

ディスカッションの前は、漠然と、「ヤングケアラーは、家庭内で親や家族の介護・支援を担う若者たちであり、その支援には地域、福祉職、行政など多様な立場の協力が求められる」と思っていました。しかし、本講演を聞いて、従来の行政の縦割り支援だけではなく、地域と民間の協力による「横の連携」が求められていることを感じました。

参加者からは「地域、市民、専門職が一体となり、子どもや若者を見守り支え合う社会の重要性を感じた」「困っている子どもだけでなく、すべての子どもが理解を持てる教育現場の仕組みが重要だ」といった声が寄せられ、今回のテーマについて再考する機会となったようです。また、「自分が辛いかもしれない」「自分も家族も悪くない」という客観的な認識ができる基礎知識を持つことが、困っている子どもたちにとって重要だと感じるという意見もありました。

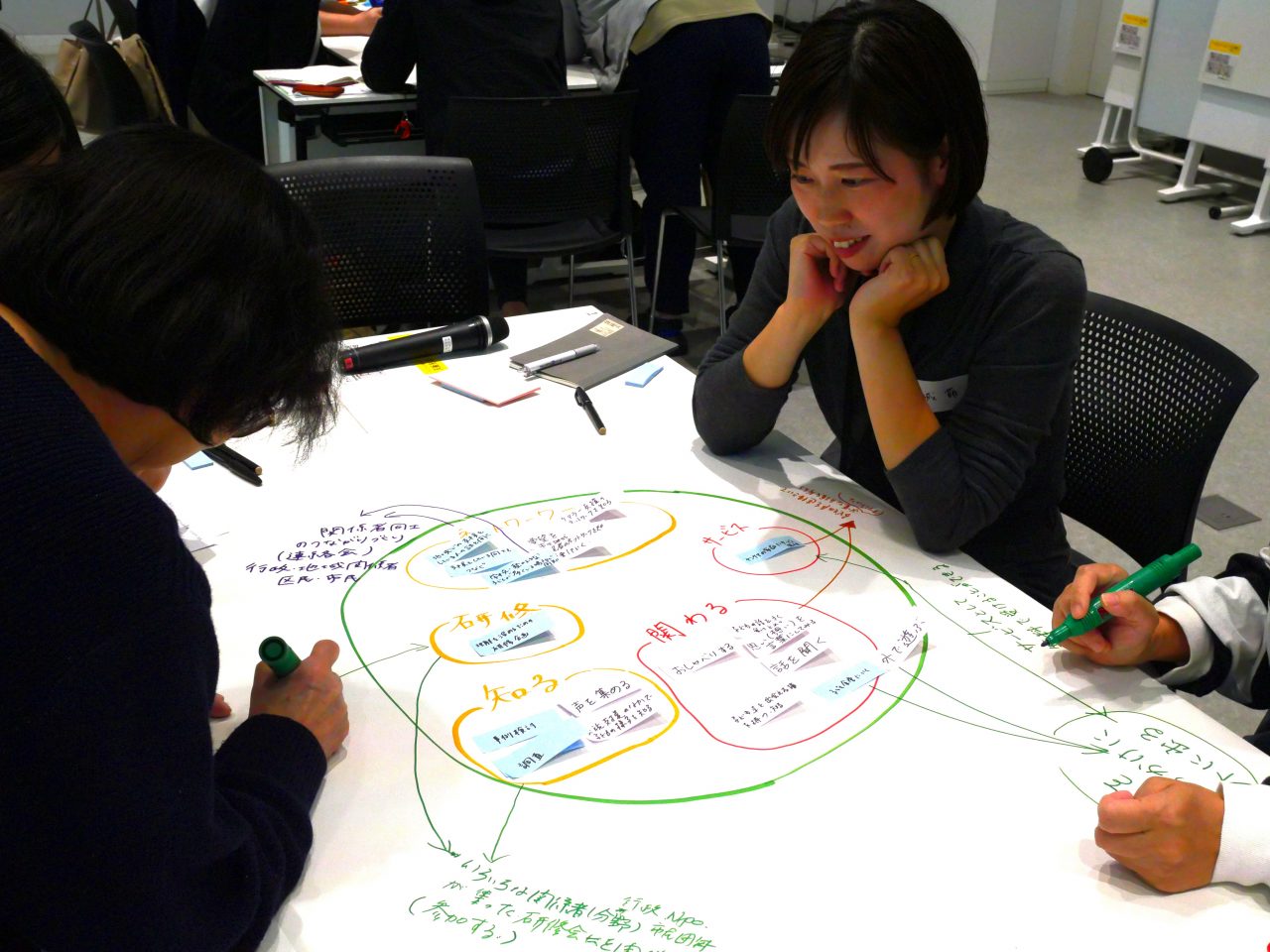

午後のラウンドテーブルでは、6つのグループに分かれ、支援者や当事者、また多様なセクターの参加者同士で、実際のヤングケアラー支援にどう取り組むかを議論しました。

模造紙に「自分にできること」を書き出し、その後、グループ内でどのような支援ができるか、また、どのようなことをみんなで一緒に取り組むことができるかについて、自分の意見を共有しました。地域ごとの支援の違いや、市民と専門職が協力する重要性が強調され、解決に向けた多様なアプローチを見い出すことができました。

さらに、「地域資源のネットワークの強化」や「当事者の声を聴くことができる環境づくり」の重要性が指摘され、現実的には、「安心・安全に話せる場所がない」「情報を集めるのが難しい」といった課題も浮き彫りとなりました。

今回のイベントを通じて、多くの参加者がヤングケアラー問題への理解を深め、支援に対する意識が高まったことを感じました。しかし、実際にどこから手をつければよいのか分からないという声も多く、今後はさらに具体的なアクションと継続的な連携が求められると感じました。当センターとしても、今後もこの問題に取り組むためのイベントや活動を継続していく必要があると強く感じた1日でした。