令和6年度 市民活動基礎セミナー「元新聞記者に聞く!新聞記者に向けた情報発信~プレスリリースのポイント~」開催レポート

12月4日(水)、『令和6年度 市民活動基礎セミナー「元新聞記者に聞く!新聞記者に向けた情報発信~プレスリリースのポイント~」』を開催しました。

開催概要

【日 時】2024年12月4日(水)14:00~16:00

【場 所】横浜市市民協働推進センター スペースAB

【講 師】真下 聡(まっか あきら)氏

・ニュース発掘発信アドバイザー

・元朝日新聞ジャーナリスト学校主任研究員

今回の市民活動基礎セミナーでは、広報手法の一つとしてのプレスリリースの仕組みを理解し、活動に活かす知識を得るために、元朝日新聞記者の真下さんをお招きし、プレスリリースの概要や、他の広報媒体と比較した際のプレスリリースの特徴、ニュースになるまでのハードル、見出しの重要性などについてご講義いただきました。

また、実際のプレスリリースの事例を基にグループワークを行うことで、プレスリリースを書くコツについて理解を深める機会となりました。

【主な内容】

・プレスリリースとは

・プレスリリースの立ち位置

・発信側とメディアの関係

・検討や執筆の際に留意したいこと

・グループワーク:プレスリリースの初稿に学ぶ

・質疑応答

「プレスリリース」と聞いて、一体どのようなものか、ピンときますか?

プレスリリースは、企業や行政に限らず、市民活動団体の皆さまも広報手段の一つとして有効に活用できる可能性があります。

プレスリリースとは、「団体や企業がメディアに向け発信する文書など」のことを指し、メディアを通して広くメッセージを届け、社会的な認知と信頼を得ることを目的とするものです。内容の例としては、新製品や新サービス、イベントやキャンペーン、新規事業、経営・組織・人事などが挙げられます。

プレスリリースを作成したり、メディアに送ったりするだけではその効果は発揮されず、記者の目に留まり新聞などに掲載されることでその目的を果たします。

ただし、「プレスリリースを作成してからメディアに掲載されるまでにはハードルがある」と話す真下さん。

そのハードルとは、「新規の情報であること」と「ニュース素材になりうること」。

つまり、これらの要素が見受けられないと、団体の活動や思いをどれだけ盛り込んでも記事にはなりません。視点を転換し、メディアの視点でプレスリリースの内容を検討する必要があります。

SNSの時代と言われて久しいですが、信頼性を保ちながら、活動や思いを広く社会に届けるために、新聞というマスメディアは影響力があり非常に有効です。

しかし、上記のようにプレスリリースを出してから記事になるまでのハードルがあることに加え、プレスリリースの目的を明確にするプロセスが必要だったり、時間をかけて作成しても取材や掲載につながらなかったりする可能性も大いにあります。また記事化してもその内容が団体の意に沿わなかったり、報道をきっかけに批判が起こったりするリスクもあります。このような負担やリスクも考慮したうえで、実際にプレスリリースを作成しメディアへの掲載を目指すのか、という判断が必要である点も説明していただきました。

そして今回の参加者の中には、「おびただしい数のプレスリリースの中で、どうすれば存在感を発揮できるか」「発信しても取材してもらえない時は、何が悪いのか知りたい」など、読み手である記者に気に留めてもらえるコツについて疑問や問題意識を持っている方が多くいらっしゃいました。

これに対し、真下さんからは、「プレスリリースにおいて最も重要なのは『見出し』である」というお話がありました。いくつもあるプレスリリースの中で、担当者が目を留めるかに多大に影響するため、大きく明瞭に書き、見出しや前文でニュースの核心部分を伝えることが肝となります。

一方で、目に留まる見出しの工夫は重要ですが、内容のチェックのしやすさは基本中の基本です。発信年月日や発信主体、問い合わせ先などの基礎的な要素に抜けがあると信頼性に欠けてしまうため、書式は一般的な形式や順序を押さえておく必要があります。

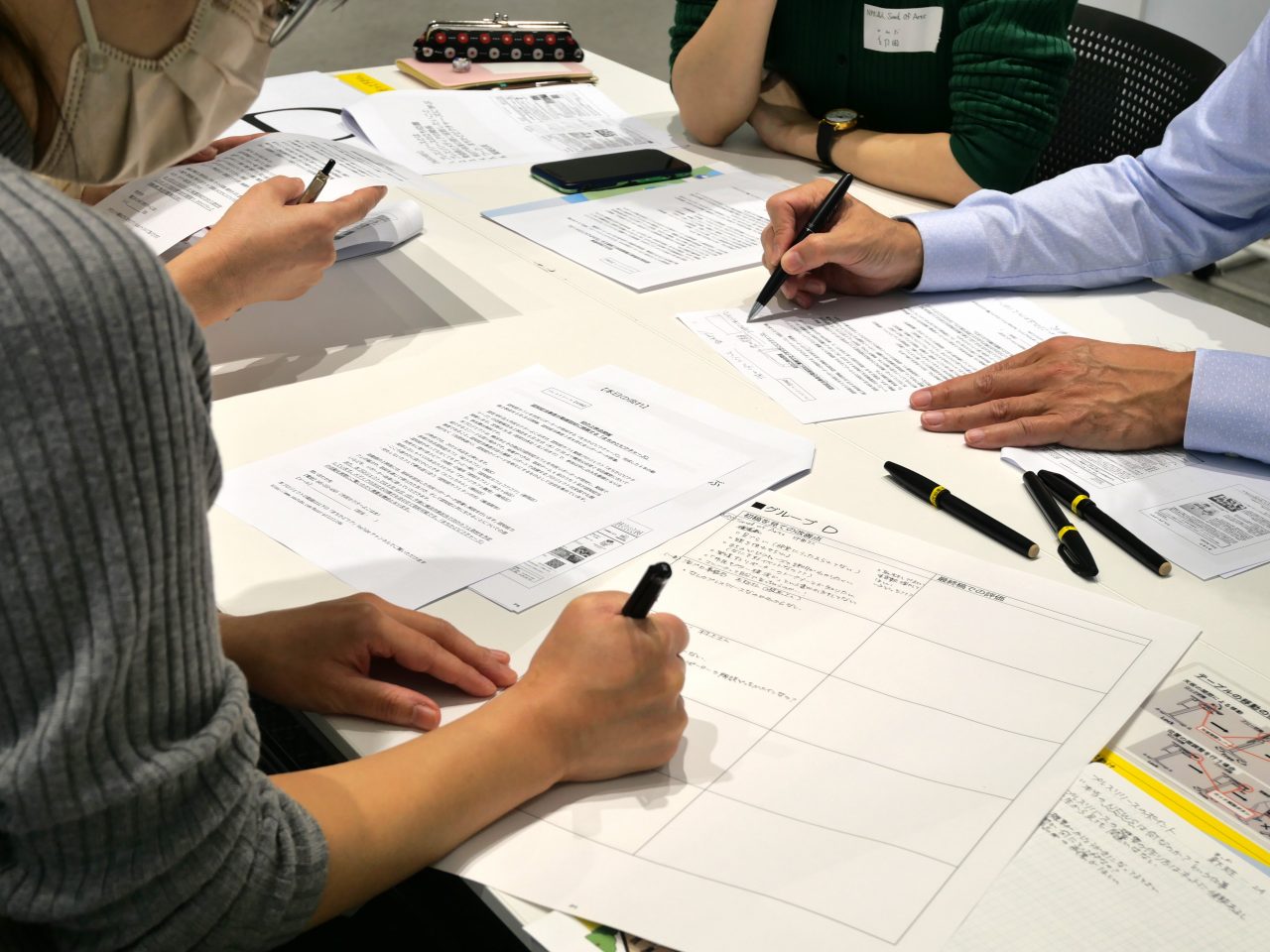

講義の後は、当センターが実際に挑戦したプレスリリースの初稿と最終稿を題材にグループワークを行いました。

まずは初稿について、「他にどのような要素があれば取材をしようと思うか」というように、自分たちが記者になったつもりで改善点をグループのメンバーと議論しました。

次に最終稿を配布し、先に議論した内容が最終稿ではどのようになっているかを確認した後、さらに最終稿の改善点や疑問点などを話し合いました。

グループワークの後は、団体とメディアが考える今回のプレスリリースのニュース性の違いや、プレスリリースの見出しと前文の重要性、他の社会情勢との兼ね合い、団体が想定していた言葉遣いと実際の記事内での表現の仕方の違いなど、プレスリリースになる重要な要素や発信者とメディアの視点の相違を、実例をもとに真下さんから解説していただきました。

今回のセミナーでは、NPO法人などの市民活動団体やそれをサポートする中間支援組織、行政に所属する方々の参加があり、広報の面で課題を感じている方、プレスリリースを実施したことがない方、プレスリリースの経験はあるがうまくいかなかった方などがいらっしゃいました。

真下さんの講義やグループワークを経て、

「基礎的な知識から実用的なものまで学ぶことができた」

「団体が伝えたいことと記事を書く人(メディア)の視点が異なることに気づいた」

「講義を聴くだけでなく、グループワークがあったことで他の参加者から気づきを得ることができた」

「“ニュースになるか“という視点がなかったため、今後の参考にしたい」

などの前向きな感想が多くありました。

「プレスリリースのテンプレートは検索すればいくらでも出てくるが、その通りに書けばプレスリリースとして機能する(=記事になる)のか?」ということを、講義とグループワークを通じて考える機会となりました。

おわりに

広報を行うことは、活動への共感者や応援者を増やすことに繋がります。今回のセミナーを通してプレスリリースの仕組みを理解し、SNSやチラシにとどまらず、新聞というマスメディアを通して自分たちの活動や思いをより広く社会に発信する方法を学んでいただけたらと思います。

今後も皆さまに役立つイベントやセミナーを実施していきます。当センターが主催するセミナーやイベントの情報は、随時HPやSNS、メールマガジンに掲載しております。今後も皆さまのご参加をお待ちしております。

〇メールマガジンのご案内〇

センターからのお知らせや各種イベント情報、助成金情報などを定期的にお届けしています。ぜひご登録ください!

メールマガジン(Civic Times)のご案内