昨年度から、横浜市市民協働推進センターの「協働ラボ」で中高生の団体が活動を始めています。彼らはそれぞれ、社会の中で自分たちにできることを模索したり、自ら自分たちの課題を整理したりしつつ、センターとも相談しながら行動を起こしてきました。

その熱意ある行動をさらに広げるため、2024年8月に3つの団体が集う「ミニミズベサロン」を開催しました。交流の場で、「大人にもっと自分たちの考えを伝えたい」「他の団体とつながりたい」との声が上がったことから、月1回のミーティングを重ね、12月23日(月)「ミズベサロン」開催に至りました。

当日は、「子どもの輪–起立性調節障害を当事者から広める会–(以下、「子どもの輪」)」「リスポーン」「NPO法人HpRun(以下、HpRun)」という3つの団体がそれぞれ活動の背景や思いを発表。「子どもの輪」は起立性調節障害の正しい理解を広める活動、「リスポーン」は不登校の子どもたちの居場所作り、「HpRun」はスポーツを通じた社会貢献を進める取り組みを紹介しました。彼らが語る課題と向き合う姿勢には、多くの参加者が共感し、刺激を受けました。

3つの活動が示す「未来への可能性」

1. 子どもの輪:ODへの理解を広める

「怠けているわけじゃない」。小学生の約5%、中学生の約10~30%が経験しているとされる起立性調節障害(OD)。この病気への正しい理解が広がっていないことで、学校に行きたくても行けない子どもたちが「怠けている」と誤解される現状があります。

当事者たちは、学校や病院、公共施設にリーフレットを配布したり、専門医と当事者が語る講演会を企画したりすることで、ODに関する社会的認知を進める活動を発表。会場には、「彼らの熱意に感動した」との声が多く寄せられました。

2. HpRun:スポーツで社会を変える

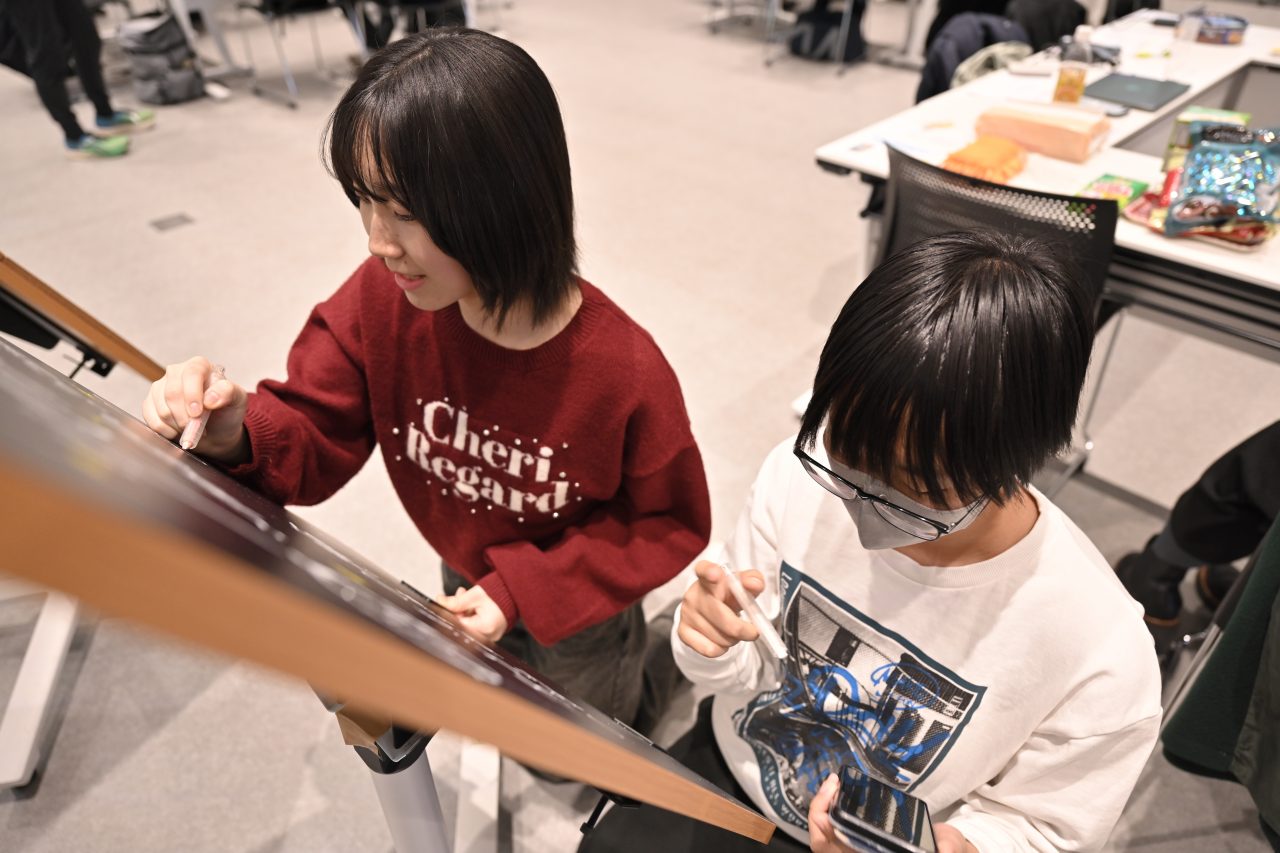

「スポーツ×社会貢献×若者」をテーマに活動するHpRunは、浜辺の清掃や海洋アートのワークショップを通じて環境保全に取り組む「湘南プロジェクト」や、ミッション型の体験イベント「ネイチャークエスト」を開催。これらはSDGs(持続可能な開発目標)にも直結する活動です。

今後は、不要になった靴を回収して途上国へ届ける「SHOES REUSEプロジェクト」や、地域スポーツクラブの運営を通じて、学校部活動の新しい受け皿を提供する構想も共有されました。

3. リスポーン:不登校児の居場所をつくる

全国で34万人(クラスに1~2人)の不登校児がいる現状。その当事者が立ち上げた「リスポーン」は、孤独感を抱える子どもたちのためにオンラインやオフラインで居場所を作り、保護者同士が悩みを共有する場や先生向け講習を提供しています。「親の不安を減らし、子どもへの理解を深める」活動の重要性を訴え、参加者からも多くの共感を得ました。

対話から生まれる共感と希望

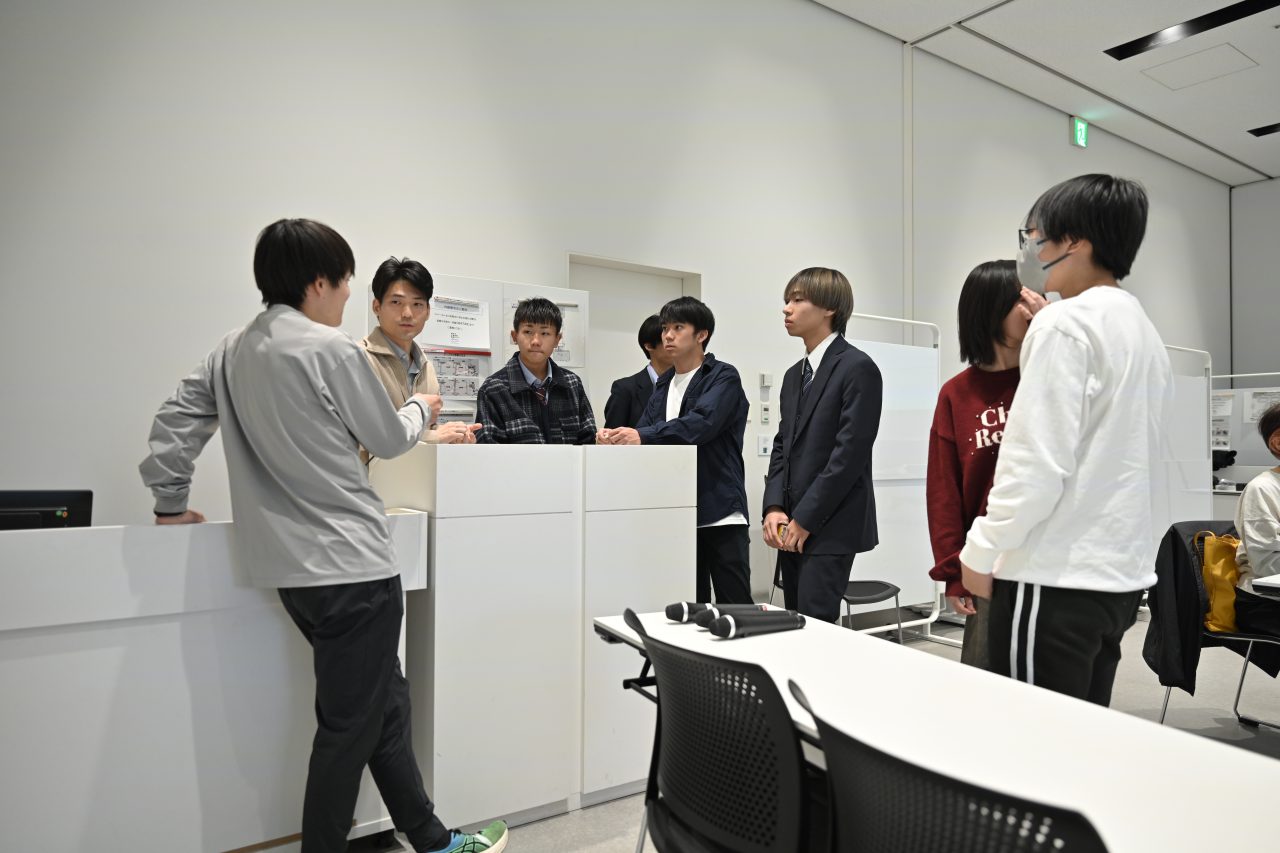

交流会では、子どもたちの発表を受けて、参加者同士の対話が行われました。まずはアイスブレイクとして、「学生時代の楽しかったこと」をテーマに会話を弾ませ、会場全体が和やかな雰囲気に包まれました。

「若者の声を聞きたい」と参加した大人たちは、子どもたちの言葉に耳を傾け、熱心にメモを取りながら共感。行政関係者からは、「政策は進んでいるが、大人視点が多い。これからは当事者である若者から積極的に発信してほしい」といった意見が寄せられました。

一方で、子どもたちからも「普段聞けない大人の視点を知ることができて貴重だった」との感想があり、まさに双方向の学びと発見が生まれる場となりました。立場や年齢を超えたつながりが生まれ、若者たちを応援したいという大人や行政職員も加わり、新たな連携のアイデアが次々と生まれました。具体的には、行政との協働イベントの提案や、各団体を支援するためのプラットフォーム構築の話が進むなど、実践的な展開が期待されています。

若者たちの行動力と創造性は、地域の未来を動かす原動力そのもの。このミズベサロンは、彼らの挑戦を社会が支えるための大きな一歩となったのではと感じました。

参加者の声:未来を描く力を感じて

最後に、参加者の感想をいくつかご紹介します。

- 「子どもたちの視点の広さや発想力に驚かされ、自分も学びたいと思いました。」

- 「応援してくれる大人がいることを知れて心強かったです。」

- 「自分たちの活動が認められていると感じ、自信につながりました。」

- 「今後もどんどん大人を巻き込んで活動を広げていってほしい。」

このように、世代を越えた交流と理解が生まれた今回のミズベサロン。次回に向けて、さらに深い対話と協力が期待されています。

参加団体の紹介

【子どもの輪–起立性調節障害を当事者から広める会–】

起立性調節障害の当事者や元当事者の学生が中心となって活動している団体で、病気に対する正しい理解を広めるためにリーフレットの作成や講演会を行っています。また、任意団体「起立性調節障害の子どもたちの会」として、当事者が安心して話せる居場所づくりにも取り組んでいます。

※2025年3月に、「特定非営利活動法人(NPO法人)」となりました。

【リスポーン】

不登校の子どもたちが安心して過ごせる居場所をつくることを目的に活動する団体です。元不登校の中高生や現在不登校でフリースクールに通う中高生たちが中心となり、「学校に行けない」「友達が欲しい」「外に出るきっかけが欲しい」「自分と似た境遇の仲間が欲しい」といった子どもたちに寄り添い、孤独を感じている子どもたちを支援しています。

【特定非営利活動法人HpRun】

「若者×社会貢献活動×スポーツ」をテーマに、10代の若者が主体的に活動するNPO法人です。主な活動内容は、スポーツや環境関連イベントの開催、地域における運動部活動の受け皿としての地域運動部活動推進、ネイチャークエスト(公園などで体を動かしながら環境に関するさまざまなチャレンジに取り組むイベント)やランニング指導など、多岐にわたります。