協働ステップアップセミナー Vol.1「共通の目的に向けた参加・協働のまちづくり~『こどもまんなか社会』の視点から、住み続けたいよこはまづくり~」が、2025年8月21日に開催されました。第一部では横浜市立大学大学院都市社会文化研究科教授の三輪律江さんによる子どもを中心に据えた地域づくりについてのレクチャーが、続く第二部ではグループトークが行われました。

開催概要

【日時】2025年8月21日(木) 15:00~17:00

【場所】横浜市市民協働推進センター スペースAB

【講師】三輪律江氏 (横浜市立大学大学院都市社会文化研究科 教授)

講師の三輪さんは、建築・都市計画、参画型まちづくり、子どものための都市環境、環境心理学といった多角的なアプローチから、「こどもまんなか社会」を実現するための実践の一つである「まち保育」について研究されています。当日のレクチャーは、「まち保育」の実践とその意義、「子育て」ではなく「子育ち」という視点の変換、様々な主体による参加・協働の重要性、「まち保育」に関する先進的な事例などをご共有いただく貴重な時間となりました。

「まち保育」とは?

そもそも「まち保育」とはどのような実践を指すのでしょうか。三輪さんは「まち保育」を「“子どもの育ち”を血縁関係に閉じず地域社会で共有するためのまちとの関わり方の手法論」であり、かつ「健全な子どもの育ち実現に向けた環境改善に、地域の様々な立場の人たちが主体的に関わり、おのずと連携できるように促す参加・協働のまちづくり活動」と定義しています。

自然環境や建築、人的つながりなど地域のあらゆる資源を保育に活用し、まちの多様な人々が参加しながら、まちで子どもが育つ土壌づくりを「まち保育」では行っているのです。子どもとまちが常に関わり合うような仕組みや環境を整えることで、子どものみならず地域全体の意識を変化させ、まち全体が子どもとともに育っていくことを、「まち保育」の実践では目指しています。

子どもとまちの関係性

子どもが実際にまちでどのように過ごしているかは、実はあまり知られていません。レクチャーでは、乳幼児期から学童期にかけての子どもの外出の実態について伺うことができました。

説明のなかでも特に驚かされたのは、乳幼児期の子どもがいる親子が「身近さ」を感じる距離と時間の短さです。距離は約300メートル、時間にするとわずか5〜7分。このことから、子育て支援施設が居住地区に存在していたとしても、それを身近に感じられる親子は非常に限られることがわかります。

三輪さんは、親子が外出する際に「今日はこっち」「明日はあっち」と、生活圏のなかに外出先の選択肢が豊富にあることの重要性を強調しました。同じ場所ばかりに足を運ぶことが多い人は地域での子育てに不安を感じやすく、他方で自身の生活圏から遠い場所へ足を運ぶことが多い人は定住意識が低くなる傾向があるといいます。つまり生活のなかでの外出先のバリエーションを豊かにすることは、子育てへの不安を軽減するだけでなく、まちに住み続ける人を増やす可能性にも開かれていくのです。

「子育て」から「子育ち」へ

三輪さんが繰り返し言及していたのは、「子育て」という保護者や支援者からの視点ではなく、「子育ち」という子どもの育ちからの視点を持つことの重要性です。子どもの育ちは連続しており、進学したからといって途切れることはありません。常に“次”を見据えながら子どもの成長をとらえ直す姿勢が、子どもが育つ環境を切れ目なくサポートするために不可欠だといいます。

ここでは、子どもを「支援を受ける存在」としてみなすことも適切ではないでしょう。「子どもを支援される対象として扱う態度には、子ども自身が一番敏感」と三輪さんは冗談混じりに語りました。子育ちに直接的・間接的に関わっている方々が参加されていましたが、この言葉を受け、それぞれの活動や業務の姿勢を振り返るきっかけとなったようでした。子育ち支援に携わる人々は、子どもが主体的に関われるよう働きかけることが求められます。

このような切れ目のない子育ち支援は、行政だけで実現できるものではありません。三輪さんは「ここにこそ公と民の協働の可能性がある」と示唆。民間が行う子育ち支援を行政が把握し、その取り組みを意義づけながらともに進んでいくことが必要です。

レクチャーの最後には、子どもとまちが関わり合う数々の事例が紹介されました。例えば、兵庫県加古川市のNPO法人シミンズシーズによる、保育園と商店街が連携したまちづくりの取り組み。東京都大田区で展開されていた車の通行を一時規制して子どもの遊び場をつくる「遊戯道路」。さらには、子育て連絡会や学校施設などが連携して、中学生と乳幼児が交流する機会を生み出した活動まで。地域に関わる多様な主体や子育てに直接関わりがない人々も巻き込む場づくりや仕掛けづくりのヒントが詰まっており、どれも「参加してみたい」と感じさせる魅力にあふれているのが印象的でした。

子どもとまちをめぐる対話の場

レクチャーの後は、参加者がお互いの意見共有を行うグループトークへ。横浜市内外の自治体、子ども支援を行う市民団体、各区の市民活動支援センターなど、様々な場で活躍する方々が参加しました。

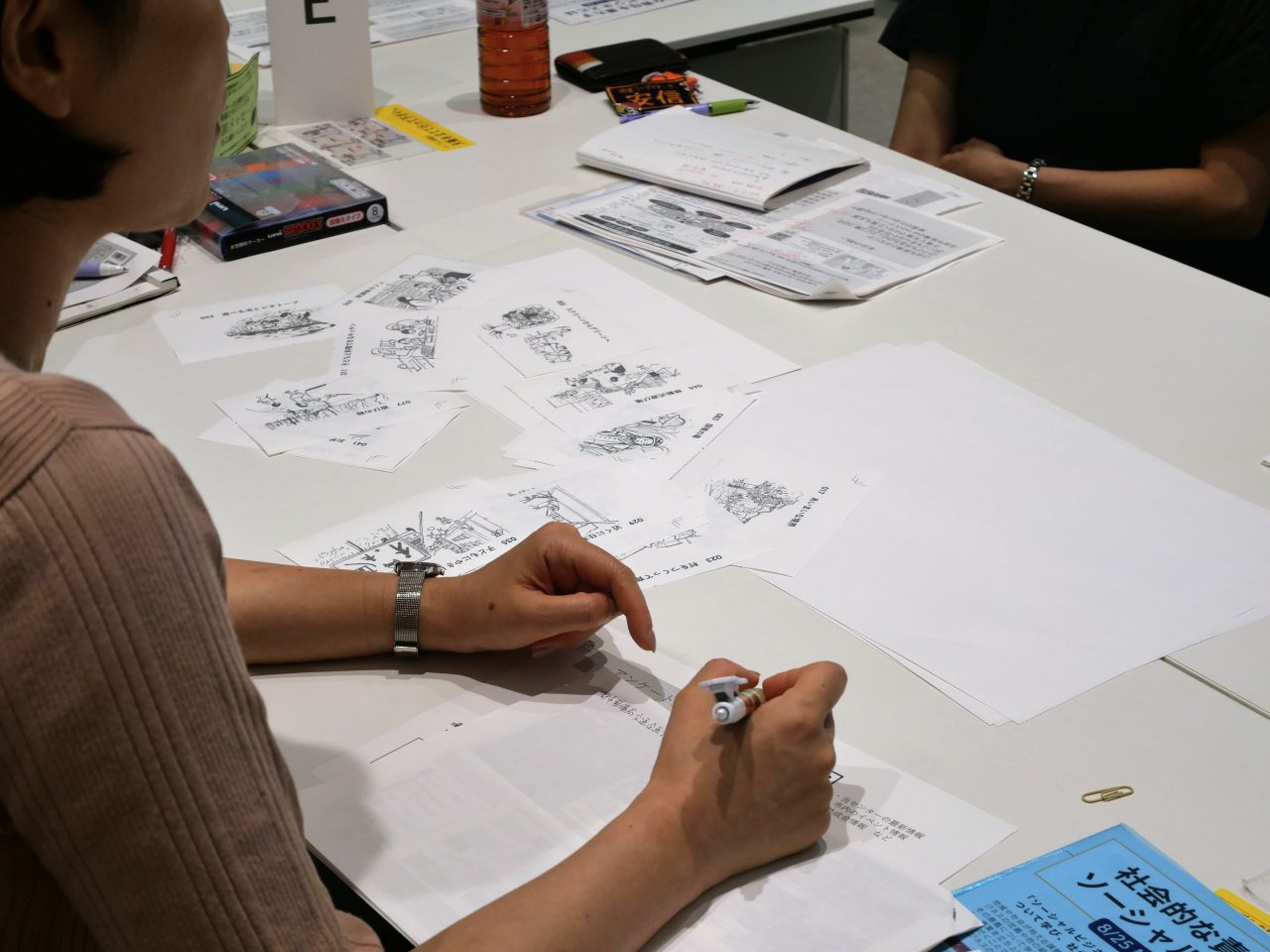

今回のグループトークでは、三輪さんが共著者を務めた『子どもまちづくり型録』(2023)内の「子どもとまちづくり」に関するテーマを描いたイラストを、各グループへランダムに配布。レクチャーの内容に加え、イラストのテーマを参考に、「まち保育」に対する率直な感想、各々の立場からの見解を話し合う様子が見られました。

「子どもと信頼関係を築くためには、子育ち支援施設の職員が同じ場所に居続けることが大切だが、現場ではなかなかそれが難しい」という現実的な悩みの共有がありました。また「『まち保育』の取り組みで、大人や地域の人が子どもに負けないくらいに楽しんでいることを知り、子どもが参加するまちづくりの意義を考え直すきっかけになった」という思いの変化を表す声も。さらに「肩書きの有無にかかわらずどのような人でも子育ちに携われるということが実感できた」との感想は、「まち保育」が持つ開かれた特徴を端的に示しています。

その後も参加者が積極的に言葉を交わす場面が多く見られ、セミナーは盛況のうちに幕を閉じました。

参加者からは、

・講師の三輪先生も参加者の方々もとても熱量があり、刺激になった

・まちづくりの視点から子どもの環境、育ちを考えることができ、新鮮な気づきを得られた

・子ども目線のまちづくりが実は多世代にやさしいものであることを再認識した

・行政の横断的な取り組みの大切さを実感した

・同じグループでの話し合いも楽しく、あらためていろいろな気付きを得ることができ、大変有意義なセミナーだった

などの感想をいただきました。また、今回行政職員の方の参加も多く、

・民間の方の元気をもらった。 民ではできないことできること公ではできないことできることをお互いに正しくわかって、賢く連携できるといいなと感じた

・同じ班の他都市の方が、行政が縦割りで自分たちの活動が進みづらいという話をしていた。まち保育や子育ちが求められている現状は、そうした縦割りによる弊害から生まれているのかと感じ、行政として今後求められるスタンスについて考えることができた。大家族から核家族になる社会で、こどもの成長を地域社会で支えていく、その地域社会と両輪で行政が支えていけるように、行政が変わらないといけないと思った

など、市民と行政職員という異なる立場でお互い気づきや積極的な交流がされていました。

おわりに

三輪先生のお話の最後に、ユニセフ「子どもにやさしいまちづくり事業(Child Friendly Cities Initiative:CFCI)」も紹介されました。これは「子どもと最も身近な行政単位である市町村で、子どもの権利条約を具現化する活動」とされています。特に、子どもたちがまちづくりに参加し、どんな子どもも差別されることなく扱われるための政策と実行性が求められており、日本型CFCI実践自治体として、北海道安平町、北海道ニセコ町、宮城県富谷市、東京都町田市、奈良県奈良市、愛知県豊田市が取り組みを進めています(2025年2月時点)。

子どもを取り巻く環境の整備や政策は、「こども」が付く行政の部署や、子育ち支援、子どもの居場所づくりなど直接子どもに関係ある活動をしている団体や市民の方々のみで達成されるわけではありません。

「子どもにやさしいまちづくり」という共通の目的に向かって、子どもに直接関わらない行政の部署や市民、企業なども参加・協働しそれぞれの役割を担っていけば、次第にまちが育ち、みんなが住みたい・住み続けたいと思えるまちづくりにつながっていくのではいないでしょうか。

今後も皆さまに役立つイベントやセミナーを実施していきます。当センターが主催するセミナーやイベントの情報は、随時HPやSNS、メールマガジンに掲載しております。今後も皆さまのご参加をお待ちしております。

〇メールマガジンのご案内〇

センターからのお知らせや各種イベント情報、助成金情報などを定期的にお届けしています。ぜひご登録ください!

メールマガジン(Civic Times)のご案内