「市民協働相談会」 Vol.1 ―若手人材が楽しく

第1回市民協働相談会では、「若手人材が楽しく活躍できる組織を目指して」をテーマとして、地域での活動と組織経営という2つの側面からアプローチした相談会を開催しました。現場で活躍している若手職員に登壇いただき、参加者の方々との意見交換も行っていただきました。

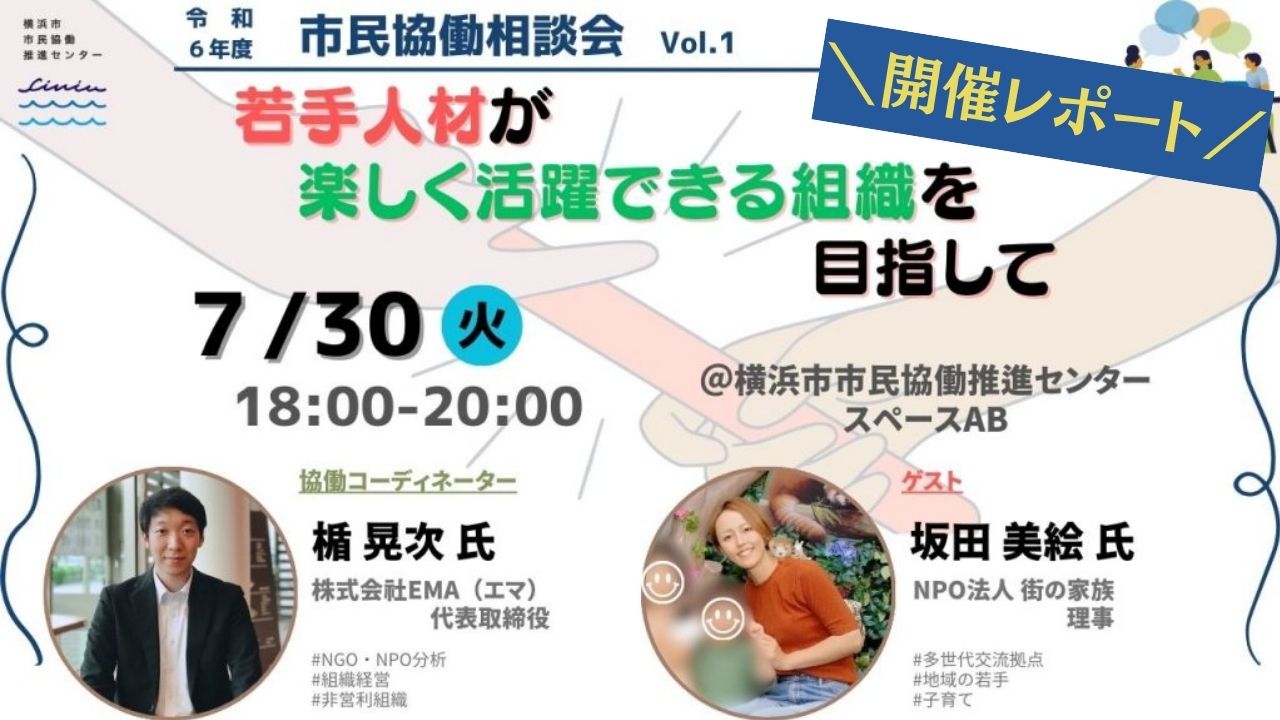

【開催概要】

テーマ:若手人材が楽しく活躍できる組織を目指して

日時:2024年7月30日(火)18:00~20:00

協働コーディネーター:楯 晃次氏(株式会社EMA 代表取締役)

ゲスト:坂田 美絵氏(NPO法人街の家族 理事)

ファシリテーター:韓 昌熹(横浜市市民協働推進センター 副センター長)

参加料:無料

会 場:横浜市市民協働推進センター スペースAB

組織の若手人材として(坂田さん)

「街の家族」は、0歳から100歳まで、誰でも参加できる多世代交流拠点です。

坂田さんは埼玉県の出身で、配偶者の仕事の都合で横浜市青葉区に引っ越してきたため、頼れる親戚や友人が近くにいない状況でした。そのような中、子育てにより心身に大きなストレスを抱え、出口の見えない疲労感を感じていたときに駆け込んだ場所が「街の家族」でした。

当初はこの団体を信用しきってはいませんでしたが、子育てにいっぱいいっぱいだった坂田さんは、まずは飛び込んでみたそうです。現在では、配偶者もイベントや移転作業を手伝う団体の一員となっています。「街の家族がなければ、横浜を嫌いになって埼玉に帰っていた」との言葉が坂田さんの思いを象徴しています。

坂田さんのお話から、身近にある小さなきっかけや出会いが、ある人にとってはかけがえのない存在になり得ることを実感しました。実際に、「街の家族」やそのスタッフとの出会いが、坂田さんやそのご家族を救うきっかけでした。

街の家族では、「即やる!」がモットーであり、先輩たちが「まずやろう」「とりあえずやってごらん」と声をかけてくれるため、このモットーを自然に体現できるようになっています。そして、失敗したときには「失敗した」「できなかった」と素直に伝えることができ、先輩が一緒に謝りに行ってくれることもあります。理事長の押久保さんは、「年上の世代の役割は何かあったときに頭を下げることだ」と明言していました。また、副理事長の磯島さんも、坂田さんをはじめとする若い人たちがのびのびと活動できる環境づくりを常に考えていると話していました。

街の家族のように若い人が先輩に失敗も含めて素直に話せる環境や、謝罪を一緒にしてくれる関係性を構築していることが、若い人材が組織の中で楽しく活躍できる要素なのではないかと感じました。

また、坂田さんが街の家族の利用者から理事になる際、理事長の押久保さんは「家族を優先してもらって構わない」「私が守るから理事になってほしい」と声をかけました。これは、坂田さんが一番大切にしている「家族」を理事長が理解し、年上や理事長としての立場をわきまえた上で密なコミュニケーションをとっていることを示しています。このような配慮が、坂田さんが安心して理事を引き受けるきっかけになったのだと思います。

坂田さんは、団体の活動を続ける中で、大変なことや時に無理をしてしまうこともあるそうですが、家族ではない人たちに自分の一番大切な存在である子どもを大切にしてもらえるという、お金では買えない価値を享受していると感じているそうです。

一方で、「坂田さんの周りの人たちに『一緒に活動しましょう』と声を掛けたりするのか?」という質問に対しては、「街の家族という団体の存在は伝えるが、一緒に活動してほしいという声掛けはしていない」とのことでした。その理由として、同世代の人たちは子育て中の親が多く、それぞれ忙しさや様々な事情を抱えているため、無責任な言動はしたくないと考えているからだといいます。

坂田さんの雰囲気や話し方からは、前向きで明るく、力強い印象を受け、団体のモットーである「即やる!」を体現しているように見えます。しかし、お話を聞いていると、日々の活動の中で様々なことを考え、各方面に配慮する、思慮深いお人柄であることが感じられました。

相談会

参加者からは事前に、「若手人材の募集や定着」「若者の考え」「組織経営」「若者が運営する組織のこれから」「団体同士の情報共有」など、多様な質問や相談が寄せられていました。これらに対して、組織経営に詳しい協働コーディネーターの楯さんからの回答だけでなく、参加者同士でも自身の経験やアドバイスを基に、より良い方法を共有していました。

実際に「若手人材の募集や定着」については、スカウトや誘い掛けが得意な参加者から、「ニーズがちゃんとマッチしているか」という視点や、「断るのは相手の自由であり、誘うのはタダ」というマインドでいることのアドバイスがありました。また、「人に関心を持つ」という姿勢を持つことで、自然と人や情報と繋がることができるという経験談も共有されました。

組織運営に関する「若手人材が組織にいることでどのような活性化になるのか」という質問に対しては、街の家族の若手理事である坂田さんから、「若手がデジタル化やSNSを導入したことで広報力が向上し、活動を広く知ってもらえるきっかけになった」というお話がありました。また、団体内部のコミュニケーションについては、楯さんから「主語・述語・目的を明確にしながら話すこと」や「事実の確認と相手が何を感じたのかをおさえることが重要である」との指摘がありました。

その後のグループトークでは、若い世代との連絡手段の違いや、地域の団体とつながることの難しさについて話し合われました。また、「若い人たちが活躍するべきだ」と多くの年上世代が考えていることが分かった、という感想も出ていました。さらに、10代だけで構成されるNPO法人の高校生の理事長と中学生の理事が参加していたことに、他の参加者は驚き、今の10代が考えていることや、活動を始めたきっかけに大人たちは大いに興味を持っていました。

その中で、高校生から「他の団体や大人ともっとつながりたい」という相談がありました。それに対し、「声を上げれば助けてくれる大人はたくさんいる」「孤独ではない」といった応援の声掛けがありました。また、地域ケアプラザの地域活動コーディネーター、市や区の社会福祉協議会、市の小中学校の地域コーディネーター、区の市民活動支援センターなど、活動を支援してくれる多くの大人の存在が参加者から紹介されました。このアドバイスを受けた高校生は、紹介された場所や役職をメモしたり、調べたりしていました。

まさに、今回の市民協働相談会の目的の一つである「参加者同士の交流を通して、自分の活動に活かせる気づきやヒントを得る」ことが実践されている様子が見られました。

組織運営セミナー(楯さん)

組織運営について、協働コーディネーターとして楯さんからお話がありました。まず「組織とは何か?」という問いかけがあり、参加者からは「何かをやりたい・するときに、それを実現できるようになる入れ物」「意思決定のためのピラミッド」などの考えが共有されました。

続いて、組織の状態を確認する際のポイントとして、「共通目的」「貢献意欲」「コミュニケーション」という3つの要素について楯さんから説明がありました。それを踏まえ、組織のありたい姿や目的が明確であるか、そして今回のテーマである若手人材の位置づけがクリアであるかという問いかけがありました。

団体に関わる人たちの高齢化や固定化が問題視される中で、若手人材の活躍や次世代への引き継ぎが求められています。しかし、その目的や位置づけが明確でないと、本末転倒になりかねないという指摘がありました。参加者は、それぞれ話に耳を傾けたり、共感してうなずいたりする様子が見られました。

今回の市民協働相談会のテーマは「若手人材が活躍できる組織」を皆で考えることでしたが、坂田さんのお話や全員での相談会、楯さんのセミナーを通して、これを追求していくことは、若手に限らず多様な人たち・みんなが活躍できる組織につながるということを感じました。