市民活動編

団体の立ち上げについて

新たに事業を始めるうえでは、活動の内容や予算等の事業計画をメンバー同士で議論、検討するプロセスが欠かせません。そのためには、地域や社会の現状など、情報を収集・整理したり、リサーチすること、次に、活動目的や事業の柱を決め、簡単な規約を作っておくと良いでしょう。

➡任意団体の会則・規約の参考ひな型はこちら

非営利法人には、NPO法人、一般(公益)社団法人、一般(公益)財団法人などがあります。NPO法人は、法人格取得までに準備を含め6~12か月程度かかり、理事3名以上、監事1名以上、社員の数10名以上などの条件があります。また報告書等を提出する必要があります。一方、一般社団法人は、書類作成後公証役場や法務局での手続きに2~3週間程度、理事1名以上、社員2名以上で、報告書等の提出については規定がないなど、短期間で、少ないメンバーでも設立可能です。NPO法人のメリットは、理念や事業内容を明示することで同様な思いを持った人が参加しやすくなること、情報公開するため社会的信頼につながること、設立登記費用が掛からないこと、収益事業を行わない場合は課税されないことなどです。

NPO法人設立について

NPO法人設立のためには、認証申請書類を作成・提出、および審査を経る必要があります。その間、メンバーを集めたり、作成書類の内容について議論したりするので、6~12カ月程度の期間を想定しておくと、ゆとりをもって設立手続きを進められます。

➡NPO法人設立認証申請書類のリストや様式等が掲載された手引きはこちら

「特定非営利活動法人の設立認証申請の手引き」(外部サイト)

➡設立認証申請の事前相談はこちらの「設立認証申請をお考えの方に」(外部サイト)をご覧ください。

定款とは、法人の目的、組織、業務名地を記載した書面であり、法人の運営は定款に従って行います。法の規定に基づき、必要な事項がありますので、横浜市と当センターで発行している「特定非営利活動法人の設立認証申請の手引き」や横浜市ウェブサイト(外部サイト)をご覧ください。 事業計画書は、事業報告と並んで信用に足る団体だと市民に判断してもらうために必要です。事業活動方針、事業内容、事業実施体制などを分かりやすく記載してください。こちらも上述の「手引き」に記載例を掲載しています。

まずは、法人格の必要性について検討するとともに、NPO法人の制度や特徴についてよく理解したうえで法人化を進めることが大事です。

➡法人格の必要性や選択にあたっての考え方等、NPO法人設立に関する相談を受け付けています。

ご相談について(NPO法⼈設⽴)

活動・事業の内容について

対象が近隣の方であれば、地元の自治会・町内会に相談して、掲示板にチラシを掲示させてもらうなど、子ども対象であれば子ども会などに相談するなどするとともに、地域紙等への掲載、口コミなど様々な方法を使って広報してください。

定款変更には、まず、変更事項について社員総会で議決します。その後、横浜市に認証申請をしてください。手続きの詳細は、「特定非営利活動法人の管理運営等の手引き」(外部サイト)をご覧ください。

※手引き25頁に「定款変更に関する手続き」の説明が掲載されています。

事業に対する賛同者、理解者、協力者を増やし、人的、資金的に継続できる体制を作ることが重要です。年数が経過すると、事業そのものの必要性、周囲の状況などが変化しますので、同じ形で継続するだけでなく、ときに柔軟に変化することもご検討ください。

連携・協働・共創について

協働による地域課題解決のための提案を受ける「市民協働提案事業」があります。公益的・社会貢献的な事業を提案いただき、採択されるとアドバイス・コーディネートなどの伴走支援と助成金が交付されます。 市民協働提案事業への提案でない学校等のご紹介は、状況によります。

当センター主催のセミナー等にご参加いただくことで同種の活動や似た課題を持つ団体と意見交換する機会があります。

センター主催イベントについては、2025年度センター主催イベントスケジュール をご確認ください。

当センター主催のセミナー等にご参加いただくことで様々な団体、機関と意見交換する機会があります。

自組織だけでは解決が難しい課題に取り組むうえで、協働という手法があります。

➡横浜市内で取り組まれている協働の事例を紹介しています。

➡横浜市市民協働推進センターでは、他団体・機関との協働に関する相談を受け付けています。

組織運営・活動

周りの人に話をしたり、関係する講座に参加したりして同じ思いを持つ人と仲間になりましょう。数人集まったら、規約・会則を作り団体を立ち上げます。参加の場を開いたり、ホームページやSNS、チラシなどにより活動を知ってもらい、賛同者を増やしていきましょう。NPO法人を設立するためには、ビジョン、ミッションなどを共有し、理事、監事、社員になってもらうよう働きかけます。

団体の目的、事業内容などを共有し、同じ思いで活動できるよう、メンバー同士のコミュニケーションは大切です。また、事業計画、資金計画に無理があると継続することが難しくなりますので、慎重に計画し、着実に実施することが必要です。

団体のミッションを明確にし、様々な方法で情報発信して、賛同を得るようにしてください。

当センターのメールマガジンで様々な助成金情報を配信しています。ぜひご登録ください。

横浜市市民協働推進センターでは、市民活動団体や協働によるプロジェクトに取り組む団体等の方たちが活用できる打合せスペースの提供や、空家マッチング事業などを通じて活動場所・活動拠点のサポートを行っています。

➡空家・空地を活用して活動したい団体の方はこちら

センターでは、空家・空地の活用を考えている団体・事業者の登録を受け付け、随時、空家・空地の所有者とのマッチングをコーディネートしています。

※空家・空地の所有者の方の登録は、【まずはこちらから】お持ちの空家でお悩みのあなたへ(総合案内窓口のご案内)(外部サイト)にお問い合わせください。

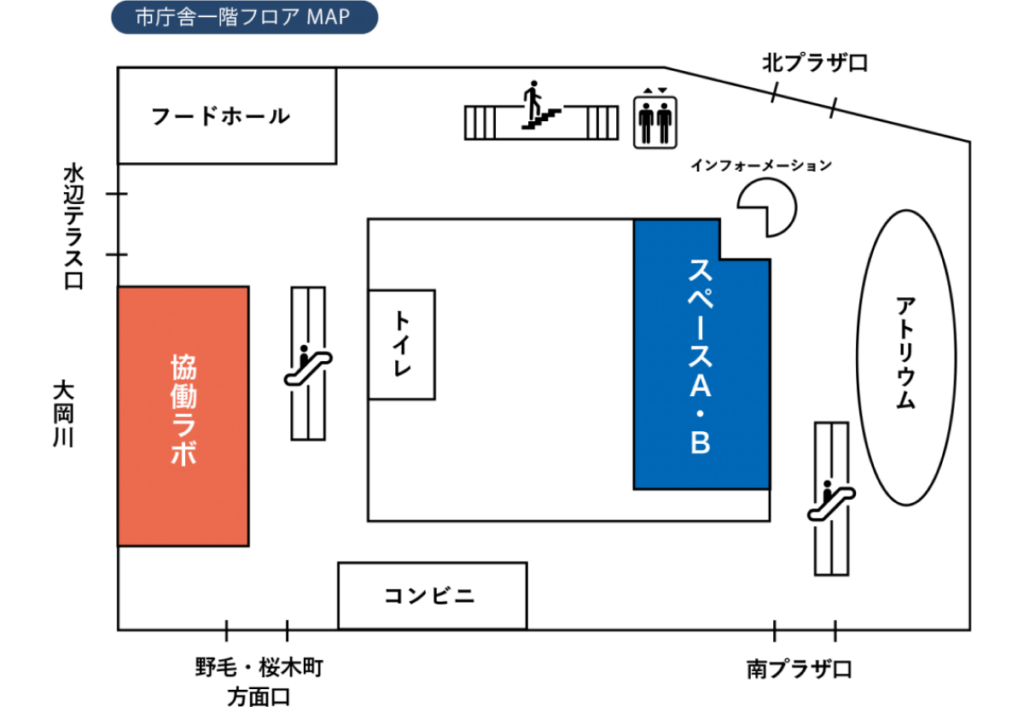

➡横浜市市民協働推進センターの「協働ラボ」と「スペースA・B」の活用方法等についてはこちら

NPO法人の場合、定款の変更は、必ず総会で議決することが必要です。また、定款変更した後、所轄庁への届出も忘れてはいけません。(変更の内容によっては、所轄庁による認証や、法務局への届出といった手続きも生じます。)

➡定款変更に伴う所轄庁への提出書類について掲載された手引きはこちら

NPO法人が解散する場合、必ず総会での議決が必要となります。総会での議決を経た後の手続きについては、下記の手引きをご覧ください。

「特定非営利活動法人の管理運営等の手引き」(外部サイト)

※手引き51頁に「解散」に関する解説が掲載されています。

広報協力依頼

個別の団体、公的機関に関わらず、市民活動に役立つ情報をメルマガ配信しています。

配信を希望される方は、「広報協力依頼」フォームに掲載内容を入力して送信ください。

追って担当者よりご連絡いたします。

※広く周知が難しい内容や地域を限定した参加募集などは配信できません。

公的機関、センターに登録いただいた団体の事業紹介チラシは配架します。個別の団体のイベント案内チラシは、申し訳ありませんが配架しかねます。

団体の事務

補助金・助成金を申請するにあたっては、どのような活動のために、どの程度の金額が必要なのか等を先に考えてから探す必要があります。また、補助金・助成金を交付する財団等の目的・ねらいについても把握したうえで、申請書類を作成していくこともポイントです。

➡横浜市市民協働推進センターのメールマガジン(月1回配信)では、助成金情報をはじめ、様々な支援情報等を発信しています。

➡補助金・助成金の探し方や活用方法等について、相談を受け付けています。

活動計算書の記載例と注意事項は、「特定非営利活動法人の管理運営の手引き(外部リンク)」に記載があります。また、「みんなで使おう!NPO法人会計基準(外部リンク)」もご参考にご覧ください。

通常総会は毎年1回開催することが定められています。事業報告・決算、事業計画・予算、役員の選任などを議決します。また、定款変更や解散・合併は必ず総会で議決する必要があります。総会では議長を選任し、議長が進行します。議事録を作成し、議長・議事録署名人が署名(記名・押印)します。

NPO法人は、毎年少なくとも1回は通常総会を開催する必要があります。事業報告・決算、事業計画・予算等を理事会で作成し、監事による監査を経て、総会で承認を得る流れが一般的です。事業報告・決算等は、事業年度終了後3カ月以内に提出する必要があることから、スケジュールを組んで進めることがポイントです。

➡NPO法人事務の年間スケジュールはこちら

ChangeRecipe

「NPO法人になったら事業所としてやらないといけないこと」(外部サイト)

➡オンラインで総会を開催する場合の留意点はこちら

「総会開催について」(外部サイト)

※コロナ禍での総会開催の進め方や、総会議事録の作成について紹介しています。

➡所轄庁に提出する書類について掲載された手引きはこちら

「特定非営利活動法人の管理運営等の手引き」(外部サイト)

※年度終了後、3カ月以内に事業報告書等を所轄庁に提出する義務があるほか、定款や役員を変更した際にも届出が必要です。(登記事項に変更が生じた際は、法務局への届出も必要です。)

既存の定款の「特定非営利活動の種類」「特定非営利活動に係る事業」に記載されていない事業を行う場合は、定款変更が必要です。この場合、所轄庁の認証が必要であり、申請してからおよそ2か月を要します。

税法上の収益事業(34業種)に該当する場合、法人税等の申告が必要になる可能性があります。課税対象事業に該当するかどうかは、慎重な判断が必要となるため、専門家にアドバイスを受けることをお勧めします。※法人税等のほか、消費税や源泉所得税なども法人の状況に応じて発生します。

空家マッチング事業

横浜市では「空家・空地活用マッチング制度」を実施しています。これは、市民団体又は事業者が、自治会・町内会から 理解を得られるような地域活性化に資する事業を行う際、空家の所有者とマッチングするものです。詳しくは、当センターにご相談ください。

センター利用

利⽤について

団体登録・プロジェクトチーム登録がお済みの方がご利用いただけます。

※登録には次の要件をすべて満たしていることが基準となります。(※1)

非営利性

営利を目的としていない活動であること。

自主性

自らの意思で主体的に行う活動であること。

公益性

不特定多数の利益の増進に寄与することを目的とした活動であること。

属市域性

主に横浜の地域の活動であること。(※2)

(※1)

ただし、宗教活動、政治活動、選挙活動、公益を害するおそれのあるものの活動は除きます。なお、利用登録されていても、上記の利用基準に合致しない活動についてはセンターを利用することはできません。

(※2)

全国的な組織や市外に活動拠点を設けている場合も、構成員の多数が横浜市民または、在勤者、在学者である場合は、利用可能とします。また、横浜市民・市内在勤者・市内在学者が少ない場合でも、横浜を中心に活動を展開している、またはしようとしている場合は利用可能とします。

⇒詳しくは、「スペース利用」のページをご覧ください。

以下の日時で開館しています。

開館時間

月~金 9:00~20:00

土・日・祝 9:00~17:00

休館日

年末年始(12/29~1/3)

※平日夜間の利用予定がない場合は18時に閉館します。閉館時間はカレンダーをご確認ください。

協働推進センターでできること

【相談する】

市民活動や協働に関するご相談を受け付けています。

【情報をみる】

市民活動や協働に関するさまざまな情報をご提供しています。

【場をつかう】

打ち合わせや協働イベント等で利用できるスペースをご提供しています。

【参加する】

市民活動や協働に関するさまざまなイベントを実施しています。

ぜひご活用ください!

⇒詳しくは、「スペース利用」のページをご覧ください。

センターからのお願い

- 利用される際は、協働ラボ受付において、手続きをお願いいたします。

- 館内の設備・サービスは、市民活動のためのものです。使用目的が明らかに外れていると判断した場合は、注意または退館していただく場合があります。

- センターは、全館禁酒・禁煙です。

- 車いすユーザーの方がご利用になれるトイレは、市庁舎1階にあります。

- 飲食については自由ですが、ゴミはお持ち帰りください。

- 他の利用者の迷惑になる行為(音楽等の大きな音を伴う活動や、においを発生させる行為など)は、ご遠慮ください。

- 掃除用具を用意しています。必要に応じてお気軽にスタッフまでお申し出ください。

- 利用時間は必ず守ってください。

施設について

横浜市市民協働推進センターは、横浜をより良くしたい地域団体・NPO・企業・大学・市民等の方々や、行政が重なり合う場としてオープンしました。組織・立場の垣根を超えて取り組みたい課題や、気になるテーマで繋がり、協働して未来をつくっていくための空間です。

地域の課題を解決するプロジェクトや、主体的な実践を一つ一つ積み重ねていく皆さんを応援し、コーディネートや伴走的な関わりを行うことで、横浜がもっと豊かに、暮らしやすいまちになることを目指します。

「横浜市市民協働推進センター」は横浜市庁舎1階にあります。

⇒はじめての方へ

「横浜市市民協働推進センターとは」のページをご覧ください。

⇒市民活動や協働に関して、お気軽にご相談ください!

「お問合せ」、「相談する」のページをご覧ください。

その他

駐車・駐輪をご希望の方は、市庁舎地下駐車場・駐輪場(有料)をご利用ください。

「市役所駐車場・駐輪場のご案内」はこちら(外部サイト)

※相談でご来館の場合は、1時間無料のスタンプを押しますのでお申し出ください。お帰りの際に3階市役所受付で減免認証を受けてください。

※打ち合わせで協働ラボおよびスペースA・Bをご利用の場合、有料となります。

FAXの送信はできませんので、近隣のコンビニエンスストア等をご利用ください。

最寄りの郵便局は、横浜市庁舎2階にあります。